経営事項審査 審査項目の仕組み

こんにちは。

大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

公共工事を発注者から直接請負う建設業者が、必ず受けなければならないのが経営事項審査です。

経審は奥が深く、なかなか手続きは大変です。

経営事項審査には様々なルールがあるので、ルールを熟知したうえでP点アップを図る必要があります。

この記事では、経審を受けたい方に向けて説明しています。

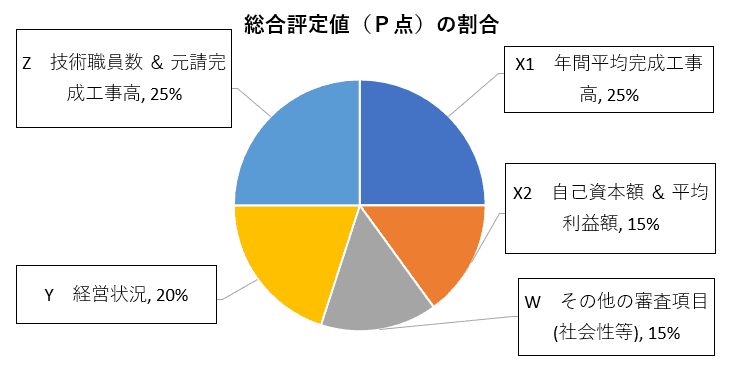

1.総合評定値(P)の算出方法

経営事項審査は、工事実績、技術者の数や所有資格及び常勤性の確認など、様々な要因で審査されます。

経営事項審査は、下図のとおり5つの審査項目から総合評定値(P点)を出すことで成り立っています。

以上の審査項目を基に、総合評定値(P点)を以下の計算式で算出します。

(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15= P点

※小数点以下、四捨五入

計算式だけでも、とてもややこしくなっています。

各5つの審査項目は、別のページにてまとめています。

公共工事に入札するには、P点と各自治体が点数を付けた主観点をもとに、格付け(等級・順位)されます。

P点を挙げるための特別なテクニックや裏技をなくすため、P点を算出する計算式は複雑なものとなっています。

その複雑さゆえに、証明書類も多くなっています。

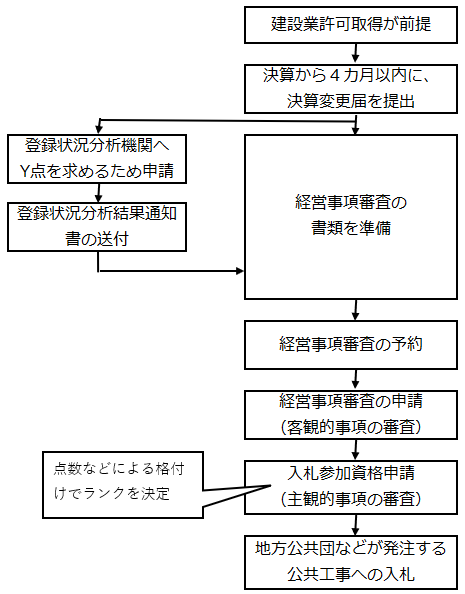

2.経営事項審査および入札までの流れ

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受けなければなりません。

経営事項審査を受けるには、各種変更届や決算変更届、経営状況分析が終わってからでないと、経審を受けることはできません。

初めて経審を受ける場合、入札に参加できるようになるまでに3~6カ月程度の時間がかかることを想定します。

この工事の入札に参加したいと思ってから準備するのでは、遅すぎることもあります。

公共工事の入札に参加するのであれば、早めに手続きを済ませてから、入札の案件が出てきたらすぐにでも入札に参加できる体制をとっておくことが重要です。

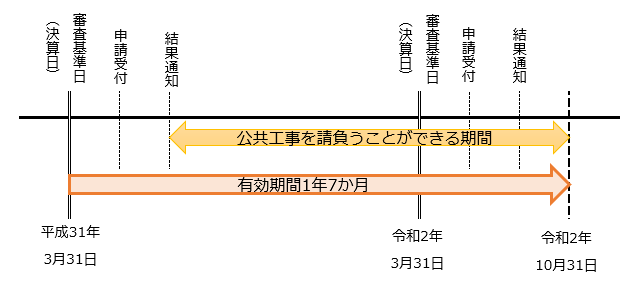

3.経営事項審査の通知書の有効期限

入札参加資格の登録は、一定期間ごとに更新する必要があります。

そのためには毎年、経営事項審査を受審しておく必要があります。

経営事項審査の結果が有効期間中に、次の決算期の経営事項審査の審査結果を得る必要があります。

経営事項審査は、決算期を基準として審査が行われます。

経営事項審査の結果通知書の有効期限は、基準となる決算期から1年7か月です。

1年ではなく、1年7か月である理由は、申請の準備期間や審査期間など時間を要するためです。

公共工事を毎年継続して入札に参加できる状況を維持するためには、常に入札に参加できる状況を維持しておく必要があります。

申請時に既に新しい決算日(審査基準日)を迎えている場合、従前の決算日(審査基準日)では審査を受けることはできません。

参考として、Youtube動画をアップしています。