「入札参加資格申請」とは

こんにちは。

大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

公共工事に入札し工事を受注したい会社は、経営事項審査の結果通知書が届いたら、入札参加資格申請を行う必要があります。

経営事項審査を受けるだけでなく、各自治体の入札に参加するための資格を取得するのです。

この記事では、公共工事の入札を受けたい方に向けて説明しています。

1.入札参加資格申請の準備

入札の方法には、「一般競争入札」と「指名競争入札」の2種類あります。

- 一般競争入札

発注者が発注内容を公告し、入札に参加を希望するものを募り、競争入札を行います。

- 指名競争入札

入札に参加を希望するものを、規模や能力、過去の実績をもとに、あらかじめ入札希望者の順位付けや格付けを行います。

発注案件に見合った施工能力を有する事業者を選定し、参加を希望した事業者間で競争入札を行います。

官公庁等の公共機関が発注者となる建設工事は、原則「指名競争入札」を採用しています。

公共工事を遂行する能力がない建設会社に、発注してしまうのを防ぐためです。

「入札参加審査」を行い、審査を受けた建設事業者の名簿を作成します。

「入札参加資格登録」を済ませないと事業者は選ばれないため、「指名願い」と呼ばれています。

各都道府県、市区町村の自治体によって、入札参加資格申請の受付期間、申請方法、入札参加資格の有効期間、必要となる書類は異なります。

複数の自治体の入札に参加しようと考えている場合、各自治体ごとの申請のルールを確認する必要があります。

入札参加資格の受付期間は、定期受付・追加受付・随時受付とあります。

- 定期受付

2年または3年に、入札参加資格が有効となる年度の前年度に行う受付です。

令和3年4月から2年間の入札参加資格を募集しているなら、前年である令和2年の秋ごろに受付を募集されます。

- 追加受付

追加受付は、「定期受付」終了後の受付のことです。

追加受付の申請でも、入札参加資格の有効期限は変わりません。

- 随時受付

随時受付は、いつでも申請の受付が可能です。

途中からでも入札参加資格申請は可能です。

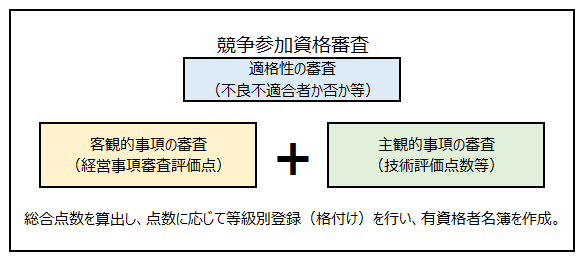

審査では、「客観的事項」と「主観的事項」の評価によって判断されます。

「客観的事項」は、経営事項審査で算出された「総合評定値(P点)」になります。

「主観的事項」は、地域の実情や工事の内容などを反映した審査を行い主観点数を求めます。

「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けが行われます。

電子証明書とICカードリーダの準備

電子入札に参加するには、電子証明書とICカードリーダが必要です。

電子証明書とは、インターネット上の身分証明書にあたるものです。

会社の商号、所在地、代表取締役など、重要事項が格納されているICカードです。

電子証明書を購入するには、登記簿謄本、会社の印鑑証明書、代表者の住民票、代表者個人の印鑑登録証明書などの公的な書類が必要となります。

電子証明書の購入には、購入申込書を記載して、電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入する必要があります。

| 民間認証局名 | サービス名 |

|---|---|

| NTTビジネスソリューションズ株式会社 | e-ProbatioPS2 |

| 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | DIACERT-PLUSサービス |

| 株式会社帝国データバンク | TDB電子認証サービスTypeA |

| 株式会社トインクス | TOiNX電子入札対応認証サービス |

| 日本電子認証株式会社 | AOSignサービス |

| 電子認証登記所 | 法人認証カードサービス |

2.入札参加資格を取得したあと

「入札参加資格」を取得したら、公共工事の入札に参加できるようになります。

入札参加資格は更新制で、有効期限に気を付ける必要があります。

入札参加資格の更新を忘れると、入札資格に参加できなくなります。

複数の自治体の入札に参加している企業は、スケジュール管理を徹底して期限管理をしなければなりません。

公共工事受注が頂上であるとすれば、9合目が入札、8合目が入札参加資格、7合目が経営事項審査というところです。

入札から逆算して、スケジュール管理や点数管理をするのが重要です。

- 公共工事の入札には、入札参加資格の取得が必要

- 入札参加資格を取得するには、入札参加資格の申請が必要

- 入札参加資格の申請をするには、経営事項審査の結果通知書が必要

- 経営事項審査の結果通知書を取得するには、経営状況分析と決算変更届が必要

公共工事の入札をするにであれば、具体的な案件が出てくる前に、予め手続きを済ませておくほうが良いでしょう。

案件が出たら、直ぐにでも入札に参加できる体制を整えておくのです。

この工事に入札をしたいと思ってから準備をしては、遅すぎる場合があります。