経営事項審査 技術力(Z)の仕組み

こんにちは。

大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

技術力は、P点を算出するための指標の1つです。

技術力以外の指標も審査するため、技術力が高い会社が必ずしもP点が高いというわけではありません。

かといって、「もうちょっと点数を上げたい」と思っておられる企業様は多いです。

経営事項審査には様々なルールがあるので、ルールを熟知したうえでP点アップを図る必要があります。

この記事では、経営事項審査を受けたい方に向けて説明しています。

1.技術力(Z)の算出方法

建設業者の規模を計るのに、「技術力(Z)」が使われます。

「技術力」とは、 「業種別技術職員数」と「種類別年間平均元請完成工事高」から算出します。

技術力(Z) = (業種別技術職員数 x 0.8) + (種類別年間平均元請完成工事高 x 0.2)

※小数点以下は切り捨て

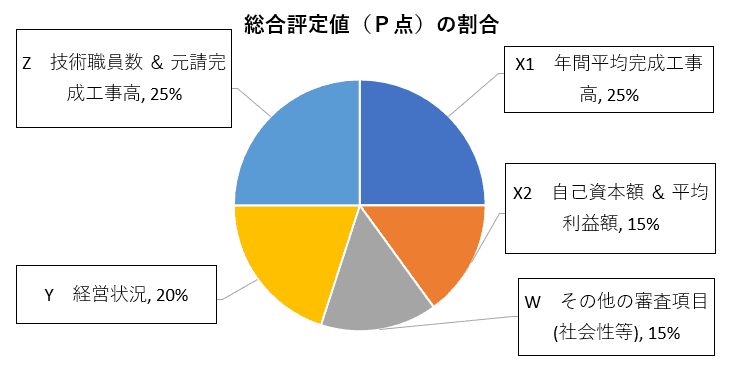

技術力(Z)は、総合評定値(P点)のウエイトで25%あります。

そして許可業種ごとに、技術力が評価されます。

業種別技術職員数の求め方

業種別技術職員数とは、審査基準日以前6か月を超える雇用関係があり、一定の資格や要件を満たしている者です。

実務経験者より、技術力が高いと認められる資格保有者の方が高得点を取得できます。

監理技術者講習や基幹技能者講習を修了した者は、保有資格に加点されます。

また改正建設業法に伴い、「1級技士補」と建設キャリアアップシステムの「技能者レベル3および4」も技術職員として追加されました。

出向者も、出向元との雇用関係が明らかであれば加点対象です。

出向者は、経営業務の管理責任者や専任技術者になることもできます。

ただし、主任技術者や監理技術者になることはできません。

定年後の継続雇用制度の適用者は、必要書類を提出することにより、1年ごとの雇用契約更新でも技術職員として認められます、

複数の資格を持っている技術者は、評価の対象となるのは、1人2業種までです。

そのためどの資格で、どの業種に加点させるのか検討する必要があります。

得意とする業種に集中的に加点させることにより、独自の強みをアピールすることができます。

技術職員が保有する経審の評価対象となる資格に応じて加点され、総合的に技術力の評価が行われます。

| 点数 | 技術職員区分 |

|---|---|

| 6点 | 1級資格者かつ監理技術者資格者証の交付を受け、かつ管理技術者講習の修了者 |

| 5点 | 1級資格者 |

| 4点 | 監理技術者補佐(1級技士補) |

| 3点 | 基幹技能者等(登録基幹技能者講習の修了者)、CCUSレベル4 |

| 2点 | 2級資格者、CCUSレベル3 |

| 1点 | その他の技術者(10年以上の実務経験者など) |

| 技術職員数値 = (6点保持者数 × 6) + (5点保持者数 × 5) + (4点保持者数 × 4) + (3点保持者数 × 3) + (2点保持者数 × 2) + (1点保持者数 × 1) | |

技術職員数値を算出後、手引き記載の表に当てはめて算出します。

種類別年間平均元請完成工事高の求め方

元請完成工事高の平均年数は、2年か3年のどちらかになります。

完成工事高評点(X1)算出時に選択した、平均年数と同じ年数になります。

また完成工事高の振替ルールも、完成工事高評点(X1)算出のときと同じになります。

経審では、元請完成工事高が大きいほど、技術力のある会社として評価されます。

審査対象業種ごとの元請完成工事高を、手引き記載の表に当てはめて点数を算出します。

2.技術力(Z)の点数アップ方法

技術力(Z)は、高い資格を持った技術職員を増やし、元請の完成工事高の増加をあげることで評点アップします。

技術力(Z)を評点アップするには、2つがポイントがあります。

- 技術職員に資格を取得させる

技術職員に資格手当の支給を整備し、より高い資格を持つ方を増やします。

一級技術者は講習を受講し、1点でも高い点数を取得します。

- 元請工事の受注を増やす

公共工事か民間工事の別は問わないため、地道に元請工事を請負うことで実績を積んでいきましょう。

どの技術者が何の資格を持っていて、どの業種で加点対象になるか検討することは大事な戦略です。

資格を持っていなくても、10年以上の実務経験があったり、指定学科を卒業後、規定の実務経験がある方も技術職員の加点対象となります。