経営事項審査 社会性等(W)の仕組み

こんにちは。

大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

社会性等は、P点を算出するための指標の1つです。

社会性等以外の指標も審査するため、社会性等が高い会社が必ずしもP点が高いというわけではありません。

かといって、「もうちょっと点数を上げたい」と思っておられる企業様は多いです。

経営事項審査には様々なルールがあるので、ルールを熟知したうえでP点アップを図る必要があります。

この記事では、経営事項審査を受けたい方に向けて説明しています。

1.社会性等(W)の算出方法

建設業者の経営状況を計るのに、「社会性等(W)」が使われます。

W点の審査項目は、多岐にわたります。

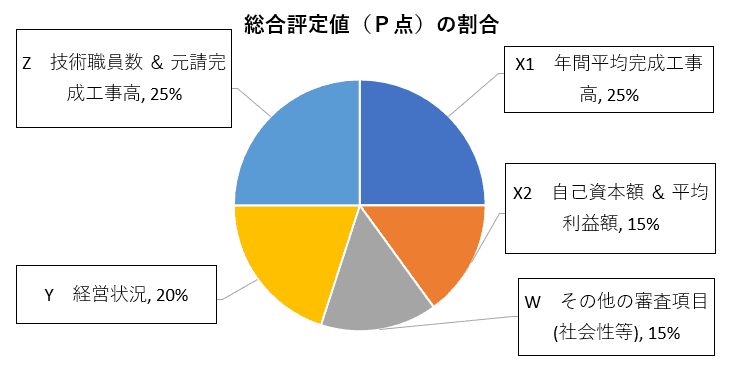

社会性等(W)は、総合評定値(P点)のウエイトで15%あります。

W点の審査項目は、W1~W8で細かく分類されています。

- W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

・ 雇用保険(加入0点、未加入-40点)

・ 健康保険(加入0点、未加入-40点)

・ 厚生年金保険(加入0点、未加入-40点)

・ 建設業退職金共済制度(加入15点、未加入0点)

・ 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入(加入15点、未加入0点)

・ 法定外労働災害補償制度加入(加入15点、未加入0点)

・ 満35歳未満の者が技術職員名簿全体の15%以上在籍している(該当1点)

・ 満35歳未満の者が技術職員名簿の新規登録者で、名簿全体の1%以上在籍している(該当1点)

・ 審査基準日前1年間における技術者が、取得したCPD単位を評価(0~10点)

・ 審査基準日前3年間における能力評価基準で、1以上レベルアップした技能者を評価(0~10点)

・ 以下の認定から評価(0~5点)

⇒ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし)

⇒ 次世代法に基づく認定(くるみん)

⇒ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール)

・ CCUS就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(0~15点) - W2:建設業の営業継続の状況

・ 営業継続点数 = 営業年数点数 + 民事再生法・会社更生法の適用有無点数(0~60点) - W3:防災活動への貢献の状況

・ 防災協定の締結(0~20点) - W4:法令遵守の状況

・ 営業停止処分、 指示処分(処分なし0点、指示処分-15点、営業停止処分-30点) - W5:建設業の経理の状況

・ 建設業経理の状況点数 = 監査の受審状況点数 + 公認会計士等数点数(0~20点) - W6:研究開発の状況

・ 公認会計士協会の指針等で定義された研究開発費の金額を評価(0~25点) - W7:建設機械の保有状況

・ 建設機械の所有及びリース台数(0~15点) - W8:国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況

・ 以下の認定から評価(0~10点)

⇒ エコアクション21

⇒ ISO9001の登録

⇒ ISO14001の登録

W点は、W1~W8の各項目で与えられた点数の合計×1750÷200という計算式によって算出されます。

※小数点以下、切り捨て

2.社会性等(W)の点数アップ方法

雇用保険、健康保険、厚生年金保険

W点では、社会保険が未加入の場合に、大幅な減点となります。

社会保険に入っていなければ、建設業許可の更新を受けることができません。

原則として労働者を雇用する事業者は、雇用保険の加入義務があります。

役員のみで構成されている会社や、一人親方は適用除外となり0点として計算されます。

法人の事業所や、従業員が常時5人以上いる個人事業主は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。

4人以下の従業員の個人事業主や、建設国保など職域別の国民健康保険に加入している場合は適用除外となり0点として計算します。

建設業退職金共済制度

審査基準日に、「特定業種退職金共済契約」を締結していると加点されます。

「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」の提示が必要です。

単に加入しているだけでなく、元請完成工事高に応じた証紙の購入があることで判断されます。

退職一時金制度もしくは企業年金制度

退職一時金または、企業年金制度のどちらかが設けられていれば加点されます。

独立行政法人勤労者退職金共済機構、または特定退職金共済団体の発行する加入証明書などで証明します。

あるいは退職一時金の定めがある就業規則や、労働協約を証明することで加点になります。

企業年金は、厚生年金基金の発行する加入証明書、または適格退職年金契約の契約書などで証明します。

業界団体などで運営されている厚生年金基金に加入するか、民間の保険会社などの適格退職年金の加入で対象となります。

法定外労働災害補償制度

労災保険に上積みして、労災補償を締結した場合に加点となります。

(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会(旧:全国中小企業共済協同組合連合会)、(一社)全国労働保険事務組合連合会または民間の保険会社との間で一定の要件を満たした契約で加点になります。

【加点されるための要件】

・ 業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること

・ 職員及び下請負人の全てが対象であること

・ 死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること

・ 全ての工事現場を補償していること

・ 法定保険である労災保険に加入していること

建設業の営業継続年数

営業年数は、建設業の許可を受けた時より起算して、審査基準日までの期間です。

年数に、年未満の端数があるときは切り捨てます。

営業年数5年以下は0点、6年~35年までは、営業年数が1年増える毎に点数が2点アップします (MAX60点)。

過去に民事再生法・会社更生法の適用を受けた場合は、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から起算します。

営業休止がある場合には、休止期間を営業年数から控除します。

再生期間終了後は、営業年数の評価が0年にリセットされます。

防災協定の締結

災害時の建設業者の防災活動等について定めた建設業者と国、特殊法人等又は地方公共団体との間の協定です。

単に所属している建設業者団体が、防災協定を締結しているだけでは足りません。

活動計画書や証明書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業について加点します。

建設業の経理の状況

「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」で審査されます。

監査の受審状況点数

- 会計監査人の設置(20点)

- 会計参与の設置(10点)

- 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出(2点)

(経理処理の適正を確認できる者の要件)

⇒公認会計士で、規定による研修を受講した者(公認会計士として登録されていること)

⇒税理士で、規定する研修を受講した者(税理士として登録されていること)

⇒1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

⇒1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者 - 監査無し(0点)

公認会計士等の数

公認会計士等点数は、以下の算出式で算出した数値を、 算出テーブルに当てはめて算出します。

算出式: (公認会計士等の数)×1 + (2級登録経理試験合格者数)×0.4

(公認会計士等の数)

⇒公認会計士で、規定による研修を受講した者(公認会計士として登録されていること)

⇒税理士で、規定する研修を受講した者(税理士として登録されていること)

⇒1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

⇒1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

(2級登録経理試験合格者数)

⇒2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

⇒2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

研究開発の状況

研究開発の状況は、会計監査人設置会社のみ評価対象となります。

公認会計士協会の指針等で定義された研究開発費の金額を評価します。

建設機械の保有状況

建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められている リース契約を締結している場合に加点されます。

所定の定期検査を受けていることが、加点の要件になります。

売買契約書などの証拠書類、建設機械の写真、車検証の写しなどが必要です。

評価対象になる建設機械は、以下のとおりです。

| 名称 | 範囲 | 所有 or リース | 検査 (稼働確認) | 写真 |

|---|---|---|---|---|

| ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

| ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

| トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

| 移動式クレーン | つり上げ荷重3トン以上のもの | 〇 | 移動式 クレーン 検査証 | 〇 |

| ダンプ車 | 自動車検査証の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの | 所有→× リース→○ | 自動車 検査証 | × |

| モーターグレーダー | 自重が5トン以上のもの | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

| 高所作業車 | 作業床の高さが2メートル以上のもの | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

| 締固め用機械 | ロードローラー(ハンドガイドローラー含む)、タイヤローラー、振動ローラー | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

| 解体用機械 | ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機 | 〇 | 特定自主 検査記録表 | 〇 |

国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況

審査基準日に、エコアクション21、ISO9001またはISO14001に登録している場合に加点されます。

営業所の全てが認証範囲に含まれており、活動内容が建設業に及んでいることが必要です。

国際標準化機構の登録状況は、「公益財団法人日本適合性認定協会」で検索できます。

多岐にわたる「社会性等(W)」点の審査項目ですが、特定の業種に限らず即効性のある点数アップを見込めます。

経審を受ける際に、優先度は高くなります。

経審は審査基準日を対象に審査するため、制度加入の時期にも注意が必要です。