経営事項審査「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の計算方法

こんにちは。

大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

経営事項審査の改正で「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」は、 雇用する技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上に努めている企業を加点評価します。

- 「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」は、令和3年4月経審改正で追加されました。

- 「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」は、令和5年1月経審改正で、 W10からW1-⑧に移行されました。

この記事では、経審を受けたい方に向けて説明しています。

1.「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の算出方法

「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の点数は、以下の算出式で算出した値を算出テーブルに当てはめて算出します。

「技術者数」とは、監理技術者になる資格を有する者、 主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補の数の合計です。

「技士補」とは、施工管理技士の学科試験において、「第一次検定」に合格するだけで与えられます。

「第二次検定」である実務検定に合格すれば、施工管理技士としての資格が正式に付与されます。

「1級技士補」は、監理技術者の補佐として配置されることにより、監理技術者配置義務が緩和されます。

「2級技士補」は、今のところ役割はありませんが、経審ではCPDの単位を取得することにより加点対象となります。

経審の申請書で別紙2「技術職員名簿」に記載された方は、すべて技術者としてカウントされます。

経審を受けない業種の技術職員や、経審で加点対象となっていない2級技士補の方がいる場合は、様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿」に別途記載が必要となります。

「CPD単位取得数」とは、建設業者に所属する技術者が取得したCPD単位の合計数です。

各技術者のCPD単位は、以下の算式で算出される数値になります。

上記計算式で計算される各技術者のCPD単位数に、小数点以下の端数がある場合は切り捨てる。

各技術者のCPD単位の上限は30とする。

CPD認定団体とは、建設関係の資格認定団体であり、資格取得後の継続的な教育プログラムや講習会等を提供しています。

認定団体によってプログラムの内容や取得にかかる時間数や難易度が異なるため、統一的な基準で評価できるように団体ごとに数値が設けられています。

告示別表第18は、下表の通りです。

| 公益社団法人空気調和・衛生工学会 | 50 | 公益社団法人日本建築士会連合会 | 12 | |

| 一般財団法人建設業振興基金 | 12 | 公益社団法人日本造園学会 | 50 | |

| 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 | 50 | 公益社団法人日本都市計画学会 | 50 | |

| 一般社団法人交通工学研究会 | 50 | 公益社団法人農業農村工学会 | 50 | |

| 公益社団法人地盤工学会 | 50 | 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 12 | |

| 公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター | 20 | 公益社団法人日本建築家協会 | 12 | |

| 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 | 50 | 一般社団法人日本建設業連合会 | 12 | |

| 一般社団法人全国測量設計業協会連合会 | 20 | 一般社団法人日本建築学会 | 12 | |

| 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 | 20 | 一般社団法人建築設備技術者協会 | 12 | |

| 一般社団法人全日本建設技術協会 | 25 | 一般社団法人電気設備学会 | 12 | |

| 土質・地質技術者生涯学習協議会 | 50 | 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 | 12 | |

| 公益社団法人土木学会 | 50 | 公益財団法人建築技術教育普及センター | 12 | |

| 一般社団法人日本環境アセスメント協会 | 50 | 一般社団法人日本建築構造技術者協会 | 12 | |

| 公益社団法人日本技術士会 | 50 |

「技術者1人当たりのCPD取得単位数」は、計算式で算出後、下表に当てはめて算出します。

| CPD単位取得数 ÷ 技術者数 | 数値 |

|---|---|

| 30 | 10 |

| 27以上30未満 | 9 |

| 24以上27未満 | 8 |

| 21以上24未満 | 7 |

| 18以上21未満 | 6 |

| 15以上18未満 | 5 |

| 12以上15未満 | 4 |

| 9以上12未満 | 3 |

| 6以上9未満 | 2 |

| 3以上6未満 | 1 |

| 3未満 | 0 |

「技能者数」とは、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者(ただし、建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する者)は除く)の数の合計です。

「技能レベル向上者数」とは、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の数です。

なお、認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査します。

「控除対象者数」とは、審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の数です。

「技能者1人当たりの技能レベル向上者数」は、計算式で算出後、下表に当てはめて算出します。

| 技能レベル向上者数 ÷ 技能者数 - 控除対象者数 | 数値 |

|---|---|

| 15%以上 | 10 |

| 13.5%以上15%未満 | 9 |

| 12%以上13.5%未満 | 8 |

| 10.5%以上12%未満 | 7 |

| 9%以上10.5%未満 | 6 |

| 7.5%以上9%未満 | 5 |

| 6%以上7.5%未満 | 4 |

| 4.5%以上6%未満 | 3 |

| 3%以上4.5%未満 | 2 |

| 1.5%以上3%未満 | 1 |

| 1.5%未満 | 0 |

最終的に、上の算出式で出された値を、下表の最終の算出テーブルにあてはめて審査を行います。

| 知能及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | 評点 |

|---|---|

| 10 | 10 |

| 9以上10未満 | 9 |

| 8以上9未満 | 8 |

| 7以上8未満 | 7 |

| 6以上7未満 | 6 |

| 5以上6未満 | 5 |

| 4以上5未満 | 4 |

| 3以上4未満 | 3 |

| 2以上3未満 | 2 |

| 1以上2未満 | 1 |

| 1未満 | 0 |

2.「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の計算例

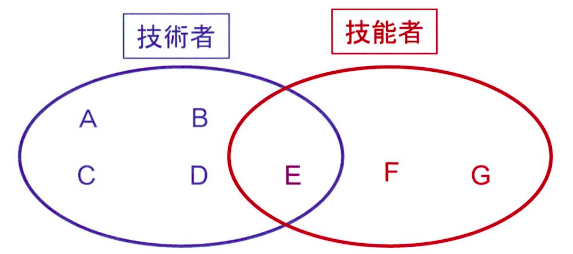

- 技術者と技能者を合わせて、AからGの7名の職員を雇用。

- A~Dの4名は、建設工事の施工管理のみ従事。

- F及びGの2名は、建設工事の施工に従事し、施工管理には従事しない。

- Eは建設工事の施工に従事するが、主任技術者となる資格を有する。

技術者の計算

| 氏名 | 認定のCPD単位 | CPD認定団体 | 告示別表第18 | 計算式 | 各人のCPD単位 | CPD単位取得数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 20 | 空気調和・衛生工学会 | 50 | 20÷50×30=12 | 12 | 12+25+30+18+30=115 |

| B | 10 | 建設業振興基金 | 12 | 10÷12×30=25 | 25 | |

| C | 50 | 建設コンサルタンツ協会 | 50 | 50÷50×30=30 | 30 | |

| D | 31 | 交通工学研究会 | 50 | 31÷50×30=18.6 | 18 | |

| E | 80 | 地盤工学会 | 50 | 80÷50×30=48 | 30 |

CPD単位取得数(115) ÷ 技術者数(5) = 23

下表の技術者算出テーブルに当てはめると、「7」になります。

| 技能レベル向上者数 ÷ 技能者数 - 控除対象者数 | 数値 |

|---|---|

| 15%以上 | 10 |

| 13.5%以上15%未満 | 9 |

| 12%以上13.5%未満 | 8 |

| 10.5%以上12%未満 | 7 |

| 9%以上10.5%未満 | 6 |

| 7.5%以上9%未満 | 5 |

| 6%以上7.5%未満 | 4 |

| 4.5%以上6%未満 | 3 |

| 3%以上4.5%未満 | 2 |

| 1.5%以上3%未満 | 1 |

| 1.5%未満 | 0 |

技能者の計算

| 氏名 | レベル向上の有無 | 3年前のレベル | 技能レベル向上者数 | 控除対象者数 |

|---|---|---|---|---|

| E | 無し | レベル2 | 1 | 1 |

| F | 無し | レベル4 | ||

| G | 有り | レベル1 |

技能レベル向上者数(1) ÷ 技術者数(3) - 控除対象者数(1) = 50%

下表の技能者算出テーブルに当てはめると、「10」になります。

| 技能レベル向上者数 ÷ 技能者数 - 控除対象者数 | 数値 |

|---|---|

| 15%以上 | 10 |

| 13.5%以上15%未満 | 9 |

| 12%以上13.5%未満 | 8 |

| 10.5%以上12%未満 | 7 |

| 9%以上10.5%未満 | 6 |

| 7.5%以上9%未満 | 5 |

| 6%以上7.5%未満 | 4 |

| 4.5%以上6%未満 | 3 |

| 3%以上4.5%未満 | 2 |

| 1.5%以上3%未満 | 1 |

| 1.5%未満 | 0 |

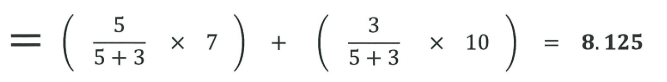

最終的に以下の計算式に当てはめると

8以上、9未満のため、下表の最終の算出テーブルに当てはめると、評点は「8」になります。

| 知能及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | 評点 |

|---|---|

| 10 | 10 |

| 9以上10未満 | 9 |

| 8以上9未満 | 8 |

| 7以上8未満 | 7 |

| 6以上7未満 | 6 |

| 5以上6未満 | 5 |

| 4以上5未満 | 4 |

| 3以上4未満 | 3 |

| 2以上3未満 | 2 |

| 1以上2未満 | 1 |

| 1未満 | 0 |