建設業許可の「主任技術者・監理技術者」とは?

こんにちは。

大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建設業許可を取得すると、各工事現場に「主任技術者」または「監理技術者」を配置する義務があります。

「主任技術者」と「監理技術者」とはどういう役割があるのでしょうか?

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

目次

1.「主任技術者」と「監理技術者」の役割

主任技術者と監理技術者の業務内容は、大体同じですが以下の違いがあります。

| 元請の主任技術者及び監理技術者 | 下請の主任技術者 | |

|---|---|---|

| 役割 | 請け負った建設工事全体の統括的施工管理 | 請け負った範囲の建設工事の施工管理 |

| 施工計画の作成 | 請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 | 元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成 |

| 下請の作成した施工要領書等の確認 | 元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正 | |

| 設計変更等に応じた施工計画書等の修正 | ||

| 工程管理 | 請け負った建設工事全体の進捗確認 | 請け負った範囲の建設工事の進捗確認 |

| 下請間の工程調整 | 工程会議等への参加 | |

| 工程会議等の開催、参加、巡回 | ||

| 品質管理 | 請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認 | 請け負った範囲の建設工事に関する立ち会い確認(原則) |

| 必要に応じた立ち会い確認 | 元請(上位下請)への施工報告 | |

| 事後確認等の実地の確認 | ||

| 技術的指導 | 請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 | 請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認 |

| 現場作業に係る実地の総括的技術指導 | 現場作業に係る実地の技術指導 |

以上の職務は、業務内容及び業務環境に応じて、テレワークにより行う場合も含まれます。

ポイント

許可業者は、各工事現場に必ず「主任技術者・監理技術者」を配置しなければなりません。

軽微な工事であっても、許可業者には配置義務があります。

ただし許可業者でも、許可を持っていない業種を軽微な工事として請負う場合は、無許可業者扱いになります。そのため、配置義務も不要になります。

監理技術者の配置は、特定建設業者の場合に求められます。

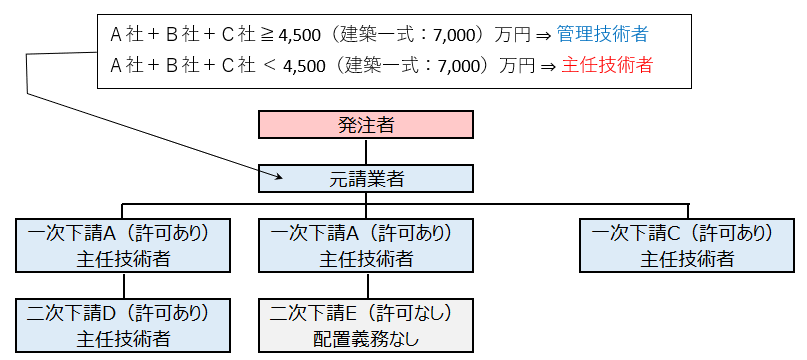

特定建設業者が元請として税込4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事を下請けさせる場合には、「監理技術者」を配置しなければなりません。

元請からは「監理技術者」を、下請からは「主任技術者」を配置する必要があります。

元請業者は監理技術者を配置しているため、主任技術者の配置は不要です。

「主任技術者・監理技術者」は、工事を請負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。

要するに、自社の正社員じゃないとダメということです。

また公共工事に配置出来る技術者については、入札の申込みから3ヵ月以前から雇用している者を配置する必要があるので注意が必要です。

なお民間工事についても、同様の規定を設けている場合がありますので気を付けてください。

2.「主任技術者」と「監理技術者」の要件

「主任技術者・監理技術者」になるためには、要件を満たす必要があります。

「主任技術者」の要件は、一般建設業の専任技術者の要件と同じです。

「監理技術者」の要件は、特定建設業の専任技術者の要件と同じです。

専任技術者については、以下のページにてまとめています。

主任技術者の要件

- 許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者

- 大学、短期大学、高等専門学校などの指定学科卒業後 + 実務経験3年以上

高校、専門学校、中等教育学校の指定学科卒業後 + 実務経験5年以上 - 10年以上の実務経験者

許可を受けようとする業種経験で、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験です。また注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。 - 国土交通大臣による認定

- 1級施工管理技士の一次検定または二次検定合格後 + 実務経験3年以上

(令和5年7月1日の要件緩和) - 2級施工管理技士の一次検定または二次検定合格後 + 実務経験5年以上

(令和5年7月1日の要件緩和)

各必要な資格や指定学科などは、許可行政庁の手引きを参照してください。

なお、電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士免状及び消防設備士免状が必要です。

監理技術者の要件

- 許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者(1級のみ)

- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、4,500万円以上の元請工事に関して

2年以上の指導監督的実務経験がある者

指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工に全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 - 国土交通大臣による認定

ポイント

指定建設業の7業種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)で管理技術者になるには、1級国家資格または国土交通大臣による認定でしか管理技術者になることができません。

監理技術者の資格者証と講習について

監理技術者は、監理技術者資格者証の交付、かつ監理技術者講習を終了していることが必要です。

監理技術者証は、現場での携帯が義務付けられており、発注者の要求があれば提示しなければなりません。

管理技術者資格者証の交付申請と管理技術者講習の受講申込は、どちらを先に手続きを進めても問題はありません。

監理技術者資格者証の交付は、管理技術者講習修了の有無にかかわらず可能です。

監理技術者証の交付は、「一般社団法人建設業技術者センター」で実施しています。

監理技術者講習は、「国土交通省 監理技術者講習実施機関一覧」で実施しています。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000094.html

監理技術者は、5年以内に監理技術者講習を修了していなければなりませんでした。

令和3年1月1日施工の改正建設業法では、監理技術者講習の有効期限を「受講した日の翌年1月1日から5年間」に伸長されました。

受講した日から6年目の12月31日までです。

また令和4年8月15日施工で、経営事項審査の改正がありました。

こちらも専任の監理技術者と整合性を合わせるため、講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないものを評価することになりました。

技術職員名簿の講習受講の有効期限が、改正に合わせて伸長することになりました。

3.「主任技術者・監理技術者」複数現場の兼務は可能か

「主任技術者」と「監理技術者」は、基本的に担当する建設工事に専任する必要があります。

専任とは、その現場の職務のみを常時継続的に行うことです。

主任技術者の場合

請負金額4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の工事は、現場への専任が不要なため複数の現場を兼任可能です。

請負金額4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、原則として複数の現場を兼務することはできません。

ただし、次の条件を満たしている場合は、1人の主任技術者が原則2件程度の工事現場を兼務できます。

- 密接な関係のある2以上の建設工事

工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または、施工にあたり相互に調整を要する工事です。例えば、

・2つの現場の資材を一括で調達し、相互の工程調整を要するもの

・工事の相当の部分を同一の下請業者で施工し、相互に工程調整を要するもの

- 上記の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合

※近接した場所とは、工事現場の相互の間隔が10㎞程度以内とされています。

監理技術者の場合

請負金額4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、原則として複数の現場を兼務することはできません。

また主任技術者では認められていた密接な関係のある2以上の建設工事の条件による兼務は、監理技術者には認められていません。

監理技術者は下請を適切に指導、監督するという総合的な役割を担っているため、兼務が厳しく制限されています。

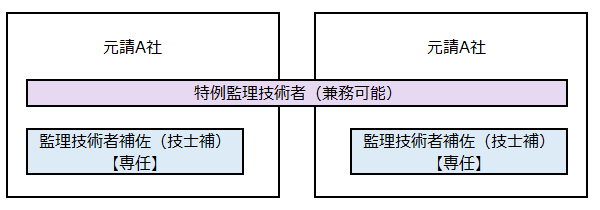

ただし、令和2年の改正建設業法の施行にて、監理技術者の専任が緩和されました。

監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置いた場合、監理技術者は特例監理技術者となり、2つまでの工事現場の兼務が可能です。

なお、監理技術者補佐となるためには、以下の要件が必要です。

- 一級施工管理技士補を有する者又は一級施工管理技士等により、監理技術者の資格を有する者であること。

- 監理技術者補佐の技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

- 雇用主と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

4.「主任技術者・監理技術者」専任技術者と兼務できるか

専任技術者は、「主任技術者」や「監理技術者」を兼務することは原則できません。

専任技術者の役割は、請負契約を結ぶ技術的なサポートを行う必要があるため、常に営業所に勤務しなければなりません。

そうなると一人親方など、専任技術者要件を満たした人が1名しかいない場合は困ります。

そのため専任技術者と兼務することができる、例外のケースが以下のように設けられています。

- 現場への専任が求められない工事であること

- 所属する営業所で契約締結した建設工事であること

- 所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

- 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

専任技術者が主任技術者や監理技術者になるためには、所属する営業所で契約締結した工事という条件があります。

そのため他の営業所で契約締結した工事の主任技術者や監理技術者になることはできません。

専任技術者でない主任技術者や監理技術者は、どの営業所で締結した工事であっても、主任技術者・監理技術者になることができます。

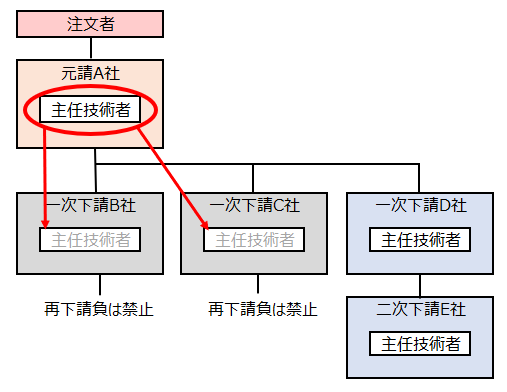

5.下請業者の主任技術者を配置免除

2020年10月の改正建設業法により、下請業者の主任技術者を配置免除という制度が設けられました。

主任技術者の配置は、原則全ての工事現場に義務付けられています。

負担が大きいため、以下の条件を全て満たした場合には、下請業者は主任技術者の配置が免除されます。

- 「鉄筋工事」又は「型枠工事」であること

- 下請代金の合計が、4,000万円未満であること

- 元請が配置する主任技術者が、1年以上の指導監督的実務経験があり、当該現場に専任すること

- 配置しない下請は、再下請の禁止

- 配置免除について、注文者・元請・下請で書面の承諾

参考として、Youtube動画をアップしています。